La credenza che i figli maggiori siano naturalmente minacciati dai figli minori e li detestino è un argomento che, da generazioni, alimenta discussioni e riflessioni sulle dinamiche familiari. Questo luogo comune, radicato nell’immaginario collettivo, spesso viene utilizzato come spiegazione per rapporti difficili tra fratelli, anche in età adulta. Ma quanto c’è di vero in questa idea? E soprattutto, quali sono le condizioni che la favoriscono o la attenuano?

La psicologia negativa tende a generalizzare i suoi casi di crudeltà umana, spesso analizzati in contesti di guerra, povertà o instabilità sociale, e su individui che già soffrono di disturbi psicologici. In questo quadro, non sorprende che la rivalità tra fratelli emerga in famiglie dove affetto e attenzioni sono percepiti come risorse scarse. Quando i figli competono per amore e riconoscimento, queste dinamiche possono trasformarsi in un gioco a somma zero: se uno riceve di più, l’altro necessariamente riceve di meno.

In situazioni simili, la rivalità non è solo un conflitto superficiale, ma una fonte di emozioni profonde e dolorose. Gelosia, senso di perdita, paura dell’abbandono e persino odio possono manifestarsi, rendendo il rapporto tra fratelli un campo di battaglia emotivo. Non sorprende, dunque, che Freud e altri teorici abbiano trovato nella rivalità tra fratelli un terreno fertile per le loro analisi. Tuttavia, è importante ricordare che questa dinamica non è inevitabile: è spesso il prodotto di un contesto familiare con risorse emotive limitate.

Dall’altro lato, la psicologia positiva offre un’opportunità per reinterpretare queste relazioni. In famiglie dove affetto e attenzioni sono distribuiti in modo abbondante ed equo, la rivalità tra fratelli può essere attenuata, se non completamente evitata. Ciò non significa trattare tutti i figli esattamente allo stesso modo, ma piuttosto riconoscere le loro individualità e valorizzarle.

I genitori giocano un ruolo cruciale, quindi, nel creare un ambiente familiare armonioso. La chiave sta nel far sentire ogni figlio amato e importante per ciò che è, senza comparazioni o favoritismi. L’obiettivo è costruire un contesto in cui l’amore e il sostegno siano percepiti come risorse infinite, e non limitate.

Quando le relazioni tra fratelli sono basate su supporto reciproco, comunicazione aperta e affetto, possono diventare una fonte inestimabile di crescita e resilienza. I fratelli condividono un legame unico, fatto di ricordi, tradizioni e valori comuni. Questo rapporto può evolversi in una compagnia insostituibile, capace di durare tutta la vita.

Creare un ambiente familiare che favorisca queste relazioni richiede impegno, ma i benefici sono enormi. Non solo si riducono le tensioni e i conflitti, ma si costruisce una vera e propria rete di supporto tra fratelli.

Il film The Dreamers di Bernardo Bertolucci, in questo senso, non è solo un racconto di rivoluzione culturale e politica, ma anche un’esplorazione profonda e provocatoria del rapporto tra fratelli. Attraverso i personaggi di Isabelle e Théo, il regista ci offre uno sguardo intimo e a tratti disturbante su un legame familiare che sfida le convenzioni e i limiti tradizionali.

Isabelle e Théo sono fratelli gemelli, uniti da un legame quasi indissolubile. La loro relazione va oltre il semplice affetto fraterno: è una connessione viscerale, quasi simbiotica, che li rende incapaci di immaginare una vita separata. Questo legame viene messo in evidenza fin dalle prime scene del film, dove i due si muovono e interagiscono come se fossero due facce della stessa medaglia. La loro relazione è caratterizzata da una profonda intimità, che diventa il fulcro del loro mondo.

L’arrivo di Matthew, uno studente americano, introduce una dinamica nuova e destabilizzante. Matthew diventa testimone e, in un certo senso, partecipe del rapporto unico tra Isabelle e Théo. Attraverso il suo sguardo esterno, lo spettatore è portato a interrogarsi sulla natura del legame tra i due fratelli: è puro amore fraterno o c’è qualcosa di più? Bertolucci non offre risposte definitive, ma lascia che il pubblico rifletta sulla complessità delle relazioni umane.

Il rapporto tra Isabelle e Théo è anche un riflesso della loro ribellione contro le norme sociali. I due vivono in un mondo tutto loro, isolati dall’esterno, creando regole proprie che sfidano le convenzioni. Questa scelta li rende affascinanti e, al contempo, inquietanti. La loro relazione, sebbene controversa, è un simbolo della libertà e dell’esplorazione dei limiti, temi centrali del film.

Anche nel romanzo Il matrimonio di mio fratello di Enrico Brizzi, l’autore esplora il complesso legame tra due fratelli, mettendo in luce le sfumature, le tensioni e i sentimenti che caratterizzano questa relazione tanto unica quanto universale.

La storia ruota attorno al protagonista, che viene invitato al matrimonio del fratello maggiore, dopo anni di separazione e silenzio. Questo evento diventa il pretesto per un viaggio emotivo e personale, in cui il protagonista cerca di ricostruire il rapporto con il fratello e, allo stesso tempo, affronta i ricordi legati alla loro infanzia e adolescenza. Brizzi utilizza la narrazione per scandagliare i temi della rivalità, della complicità e, infine, della riconciliazione, presentando due personaggi che, seppur diversi, sono legati da un filo invisibile che resiste al tempo e alle distanze.

Il fratello maggiore, una figura carismatica e apparentemente sicura di sé, incarna spesso il modello da emulare o, al contrario, da cui differenziarsi. Il protagonista, invece, si presenta come più insicuro e riflessivo, portando avanti un dialogo interiore che svela le fragilità e i desideri mai espressi. Questi due poli opposti, però, trovano punti di incontro nelle memorie condivise e nelle esperienze che hanno segnato la loro crescita.

Il matrimonio, simbolo di un passaggio e di una nuova fase della vita, diventa occasione per riflettere su ciò che significa essere fratelli: quel legame che, nonostante le incomprensioni e le divergenze, rappresenta una radice comune e un rifugio di fronte alle sfide della vita.

In conclusione, la fratellanza, per quanto complessa e talvolta dolorosa, è una parte fondamentale della nostra identità e della nostra storia personale. La rivalità tra fratelli, infatti, non è necessariamente una condanna. È piuttosto il riflesso di un contesto familiare che può essere modificato e migliorato. Con un approccio consapevole e amorevole, i genitori possono trasformare una potenziale fonte di conflitto in un’opportunità per costruire relazioni profonde e significative. Perché, alla fine, i fratelli non sono solo compagni di vita, ma anche un ponte verso una famiglia più unita e resiliente dove, anche nelle distanze e nei silenzi, c’è sempre spazio per ricostruire e riscoprire le proprie radici.

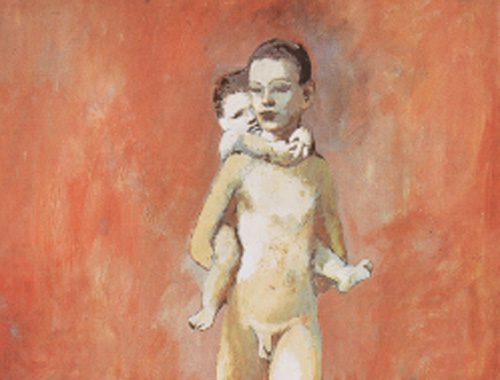

Quadro raffigurato: I due fratelli di Pablo Picasso, 1906