Nel vasto mosaico dell’esperienza umana, l’amore emerge come un enigma affascinante e profondo, in grado di connettere le anime attraverso un intreccio unico di emozioni e relazioni. Ma cosa rappresenta realmente l’amore? E perché riveste un ruolo così essenziale?

La fisica quantistica sostiene che nel cosmo esistano particelle come fotoni, protoni, neutroni, elettroni e atomi connessi in maniera speciale.

Queste particelle, originate da un processo primordiale che le ha intrecciate indissolubilmente, come fossero anime gemelle, continuano a interagire in modo simbiotico: anche separate da anni luce, ogni evento che coinvolge una, si riflette istantaneamente sull’altra.

Entanglement è il termine inglese introdotto dal premio Nobel per la fisica Erwin Schrödinger nel 1933, che descrive questo fenomeno straordinario: il “legame” indissolubile tra due particelle, destinate a restare connesse per sempre, indipendentemente dalla distanza che le separa, anche a livello cosmico.

Analogamente, negli esseri umani sembra emergere una forma di entanglement emotivo, attraverso cui due persone, una volta stabilito un legame, mantengono una comunicazione non locale che supera le tradizionali leggi di spazio e tempo, influenzandosi reciprocamente.

Il celebre film Interstellar di Christopher Nolan, per esempio, si presta a essere letto come una potente metafora dell’entanglement emotivo tra padre e figlia.

Il film, con grande intensità, esplora temi filosofici, scientifici e metafisici che mettono in luce l’importanza delle connessioni umane nel vasto intreccio dell’universo. Al cuore di questa straordinaria odissea spaziale si trova il legame profondo e indissolubile tra il protagonista Cooper e sua figlia Murph, un rapporto che, pur sfidando le barriere del tempo e dello spazio, rimane saldamente intrecciato.

Questa particolare forma di comunicazione, nel corso del film, evolve attraverso stadi sempre più elaborati.

Inizialmente, il fantasma di Cooper provoca la caduta di alcuni volumi di un’enciclopedia. Murph decifra le iniziali delle parole dei lemmi, componendo il messaggio “Stay” (Resta).

Successivamente, Cooper, sfruttando curiose deviazioni dei raggi solari e gli appunti meticolosamente raccolti da Murph, riesce a decodificare un messaggio che si rivela essere un codice. Questo lo conduce a una serie di coordinate che indicano la posizione della segreta base NASA.

All’interno del tesseratto, Cooper riesce a comunicare con sua figlia utilizzando l’orologio che le aveva regalato prima di partire. Attraverso il movimento della lancetta dei secondi, trasmette in codice binario, con il supporto del robot intelligente TARS, i dati sulla gravità quantistica raccolti nel buco nero Gargantua. Murph decifra queste informazioni fondamentali, riuscendo a risolvere uno dei più grandi enigmi della fisica: la fusione tra la teoria della relatività e la meccanica quantistica. Questa scoperta rivoluzionaria permette di salvare l’umanità e apre nuove prospettive verso una possibile teoria del tutto. Il legame tra Cooper e Murph, così, si trasforma in un simbolo universale della resilienza umana e del potere dell’amore, rivelando le connessioni profonde e nascoste che tessono la trama dell’esistenza.

Anche l’incontro tra Romeo e Giulietta, nella celebre opera di Shakespeare, rientra perfettamente nella logica dell’entanglement. Non è solo la narrazione della scena del ballo, il momento del loro primo incontro, a farci accettare l’apparente irrazionalità di questo amore. Siamo spinti a credere che l’unione di due anime così intensamente innamorate sia inevitabile, scritta nel tessuto stesso degli eventi, guidata da un destino ineluttabile o da una forza superiore. Un amore che sembra parte integrante dell’ordine universale.

Indimenticabile è la scena in cui Romeo, nel bel mezzo della festa, scorge Giulietta per la prima volta. Lei sta ballando, e lui ne rimane immediatamente rapito, come se il mondo intero svanisse di fronte alla sua figura. Non sappiamo di che colore siano gli occhi di Giulietta – Shakespeare non ce lo rivela – possiamo immaginarli splendenti, luminosi, capaci di emanare una luce che cattura e abbaglia Romeo, rendendolo incapace di guardare altrove.

Anche Giulietta nota Romeo. È difficile resistere al magnetismo di uno sguardo che parla senza bisogno di parole. I loro occhi si cercano, si inseguono tra i movimenti della danza e il via vai degli invitati. Fino a quando, finalmente, le loro mani si sfiorano. In quel tocco, nasce un amore destinato a segnare per sempre le loro vite.

E anche se l’amore dei due giovani trabocca dal testo estendendo il suo momento di pura bellezza verso un eterno infinito, le stelle dei due innamorati sono avverse, come preannunciato nel prologo che introduce il dramma – una coppia di amanti invisi alle stelle – e come Romeo stesso confermerà al momento del tragico suicidio, nel tentativo di liberarsi dal giogo di stelle infauste.

E allora, se si può morire d’amore, è davvero possibile scegliere di non amare? L’innamoramento, in fondo, è una forza involontaria, quasi fisiologica. E proprio nell’involontarietà dell’amore si nasconde un paradosso: la sua unicità. Barthes lo spiegava così: nella mia vita incontro milioni di corpi, tra questi posso desiderarne centinaia; ma, tra queste centinaia, ne amo uno soltanto.

Forse, allora, Romeo e Giulietta continueranno ad amarsi in un’altra vita, poiché quell’eterno infinito, quella connessione quantistica, non si esaurisce certamente in questa.

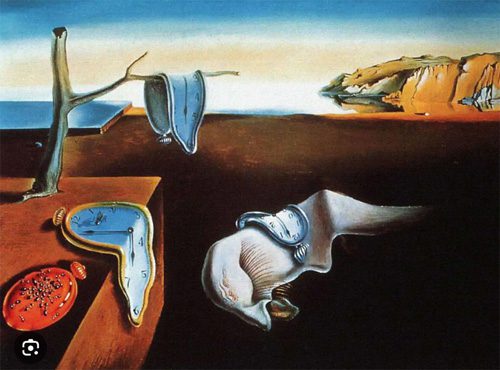

Quadro raffigurato: La persistenza della memoria di Salvador Dalì, 1931