E così, essendo giovane e immerso nella follia, mi innamorai della malinconia.

Edgar Allan Poe

Il termine malinconia ha origini nel greco antico, derivando da melancholía, composto da mélas (nero) e cholē (bile). Nell’antica medicina greca, fondata sulla teoria dei quattro umori, si riteneva che uno squilibrio della bile nera fosse alla base di stati d’animo cupi e tristi. Filosofi e medici come Ippocrate e Galeno approfondirono questa concezione, collegando la malinconia a una condizione sia fisica che mentale. Nel tempo, il termine ha assunto un significato più ampio, diventando una descrizione complessa di uno stato d’animo che intreccia tristezza, nostalgia e riflessione, oltre a trasformarsi in un tema ricorrente nella letteratura e nell’arte.

La malinconia spesso emerge dal ricordo di momenti passati, persone care o sogni non realizzati, portando con sé una dolce amarezza che avvolge l’anima. Non è necessariamente negativa, poiché può stimolare introspezioni profonde e una maggiore consapevolezza di sé. Piuttosto, rappresenta una forma nobile di tristezza, che nasce dall’accettazione della sofferenza e della delusione come elementi inevitabili dell’esperienza umana. Non va vista, quindi, come un disturbo da curare, ma come una serena consapevolezza del dolore che accompagna il percorso della vita.

Nella società moderna, dominata dall’enfasi sull’ottimismo e la leggerezza, la malinconia viene spesso trattata come un problema da risolvere. Questo approccio, tuttavia, nega la legittimità di un sentimento che nasce dalla consapevolezza della natura tragica dell’esistenza. La malinconia ci offre una prospettiva lucida sulle verità più dure: l’incomprensione tra gli individui, l’universalità della solitudine e la presenza costante di vergogna e dolore nella vita. Attraverso questa lente, comprendiamo i conflitti insiti nei nostri desideri: vogliamo sicurezza ma anche libertà, ricchezza senza dipendenza, accettazione senza oppressione, radici e al tempo stesso possibilità di esplorare.

La malinconia, quindi, non è solo un sentimento dolceamaro, ma una fonte di saggezza. Ci insegna a non temere il dolore, bensì a riconoscerlo come parte integrante della nostra esistenza. Guardandolo con serenità, possiamo cogliere una prospettiva più ampia, vedendo la sofferenza non come una condanna, ma come un’opportunità per crescere e per apprezzare le gioie, per quanto fugaci, che la vita ci offre.

Questo stato d’animo ha influenzato profondamente artisti e poeti di ogni epoca. Sin dall’antichità, la malinconia è stata rappresentata come una condizione dell’anima legata alla riflessione e alla contemplazione. Un esempio emblematico è il dipinto di Albrecht Dürer, Melencolia I (1514), in cui una figura pensosa è circondata da simboli di conoscenza e creatività. L’opera esprime la tensione tra il desiderio di comprendere il mondo e l’incapacità di raggiungere la perfezione, un tema universale che risuona con l’esperienza umana.

Nel Romanticismo, la malinconia divenne centrale, spesso raffigurata attraverso paesaggi solitari e atmosfere crepuscolari, come nelle opere di Caspar David Friedrich. Questi dipinti evocano il senso di perdita e l’isolamento dell’uomo di fronte all’immensità della natura.

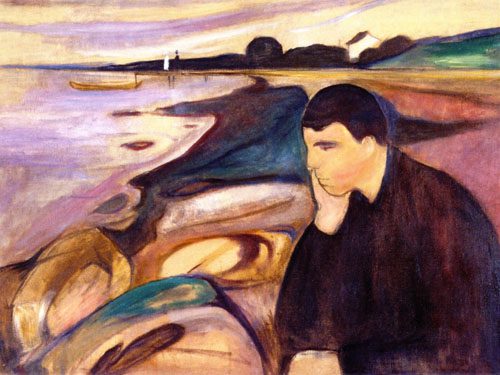

Un altro esempio straordinario è La Malinconia di Edvard Munch, realizzato tra il 1894 e il 1895. Questo dipinto simbolista e modernista ritrae un uomo seduto su una spiaggia, il volto poggiato sulla mano, immerso in una contemplazione struggente. Il paesaggio marino sullo sfondo, con il cielo plumbeo e le acque scure, intensifica il senso di solitudine e introspezione. Munch, profondamente influenzato da un’infanzia segnata da malattie e perdite, utilizzò la sua arte come strumento per esplorare e rappresentare il dolore umano, trasformando emozioni universali in opere di straordinaria potenza visiva.

Anche la poesia ha saputo tradurre la malinconia in parole, trasformando il dolore e la nostalgia in bellezza. Nei versi di Giacomo Leopardi, la malinconia assume una dimensione filosofica, diventando una lente con cui osservare la condizione umana. Il poeta esplora la fragilità dell’uomo e l’infinita distanza tra i suoi desideri e la realtà, creando opere che continuano a ispirare. Allo stesso modo, poeti romantici inglesi come John Keats e William Wordsworth hanno abbracciato la malinconia, celebrandola come una parte essenziale dell’esistenza. Keats, nella sua Ode on Melancholy, invita a vivere pienamente questo stato d’animo, riconoscendo la sua connessione profonda con la bellezza e la fugacità della vita.

In definitiva, la malinconia, lontana dall’essere un sentimento negativo, è spesso una fonte di grande creatività. Questo stato d’animo spinge alla riflessione e alla ricerca di significato, ispirando artisti e poeti a esplorare le complessità della vita e delle emozioni umane. Attraverso la malinconia si crea un ponte tra l’individuo e l’universale, permettendo a chi osserva o legge di riconoscere frammenti della propria esperienza.

Nei quadri dei grandi maestri, infatti, e nei versi senza tempo dei poeti, la malinconia assume una forma immortale, capace di toccare il cuore di ogni generazione.

Quadro raffigurato: Malinconia di Edward Munch, 1894