Un musicista deve fare musica, un artista deve dipingere, un poeta deve scrivere, se vuol essere alla fine in pace con sé stesso.

Ciò che un uomo può essere, egli deve essere. Maslow

Ho sempre cercato di insegnare ai miei figli che possono diventare tutto ciò che desiderano, che ognuno di noi ha delle potenzialità uniche e che l’importante è riconoscere la propria unicità, rispettando le diversità e promuovendo l’integrazione sociale.

Loro sono ben consapevoli che per riconoscere le proprie risorse e inclinazioni bisogna ascoltarsi: dove c’è un’emozione, infatti, si nasconde una potenzialità. Questa consapevolezza li ha sempre guidati nelle loro scelte e, nonostante la giovane età, hanno una visione già chiara dei loro progetti di vita.

Isabella, che presto si iscriverà a Storia con l’intenzione di specializzarsi nel campo dell’editoria, è una grande amante della lettura. Si definisce un “topo da biblioteca” e per lei i libri rappresentano portali verso mondi lontani e inesplorati, rifugi sicuri dove vivere mille vite, affrontare sfide epiche o semplicemente trovare pace e ispirazione. Nei suoi momenti di relax si chiude in camera a leggere, spesso dimenticandosi persino di mangiare. Inoltre, ogni viaggio in famiglia include immancabilmente una visita a una biblioteca o a una libreria.

Ettore, che a breve compirà 11 anni, sogna di diventare zoologo. Ha una sensibilità straordinaria verso tutte le forme di vita e riconosce l’importanza di preservare gli ecosistemi e rispettare i diritti degli animali. Il suo sogno è vivere a Dublino, sposare una donna dai capelli rossi e avere una famiglia composta anche da tre cani, un gatto, un camaleonte, un pappagallo, un furetto e un petauro dello zucchero.

Ottavia, che sta per compiere 9 anni, aspira a diventare costumista teatrale. La sua passione per le arti e la moda le permette di esprimere la sua creatività in modi straordinari: riconosce il potere dell’immaginazione nel trasformare il mondo che la circonda. Ama l’estetica e lo stile, attraverso i quali riesce a raccontare storie, rompere confini e celebrare l’individualità. La sua curiosità la spinge a osservare il mondo in cerca di ispirazione e a vivere la bellezza come un valore fondamentale della vita.

La citazione di apertura di Abraham Maslow ‒ psicologo e teorico noto per la sua piramide, attraverso la quale emerge la gerarchia dei bisogni ‒ sottolinea proprio l’importanza dell’autorealizzazione, considerata la necessità più alta nella crescita dell’essere umano.

Ci ricorda che ognuno di noi è unico e possiede un talento, una vocazione o una passione che lo distinguono da tutti gli altri. Tuttavia, non si tratta solo di coltivare un’abilità o di raggiungere il successo in un campo specifico. L’autorealizzazione, infatti, è qualcosa di più profondo: è vivere in armonia con la propria essenza, seguire il proprio percorso autentico e dare espressione alle proprie potenzialità. Queste, fondendosi con le nostre conoscenze e il nostro saper fare, ci permettono di esprimere la parte più profonda e vera di noi stessi. Quando una persona intraprende un percorso che riflette la sua essenza più autentica, si avvicina a ciò che Maslow definiva essere pienamente umano.

Le potenzialità di un individuo sono tratti caratteriali e il loro utilizzo produce sicurezza, sensazioni positive ed emozioni gratificanti.

Il musicista che compone una melodia, l’artista che dà vita a un’opera o il poeta che mette su carta i suoi pensieri non lo fanno solo per il pubblico o per il riconoscimento. Lo fanno perché ciò è parte integrante di chi sono. È un impulso interno che, se ignorato, può portare a una sensazione di vuoto, di insoddisfazione o di alienazione da sé stessi.

Benché Maslow consideri l’autorealizzazione un bisogno umano fondamentale, spesso la società ci porta paradossalmente a ignorarlo. Siamo infatti incoraggiati a perseguire obiettivi materiali o conformarci a standard esterni, piuttosto che esplorare chi siamo veramente. Diventare sé stessi, invece, vuol dire affrontare il rischio del cambiamento, perché non sempre gli altri accettano facilmente la nostra trasformazione o perché noi stessi decidiamo di sentirci più in sintonia con ciò che abbiamo scoperto di essere o di voler essere.

La seconda parte della frase – Ciò che un uomo può essere, egli deve essere– rappresenta allora un invito a spingersi oltre i propri limiti, a esplorare il proprio potenziale e a non accontentarsi di una vita vissuta a metà. Ogni individuo ha talenti unici e possibilità infinite: realizzarli non è solo un privilegio, ma una responsabilità verso sé stessi.

Questo concetto può essere fonte di ispirazione per chi si sente bloccato o incerto sul proprio cammino. Spesso, la paura del fallimento o il timore di non essere abbastanza bravi impediscono alle persone di perseguire ciò che amano davvero. Ma vivere in armonia con il proprio potenziale non significa essere perfetti: significa avere il coraggio di provare, di crescere e di abbracciare la propria autentica natura.

Questo concetto è rappresentato in maniera particolarmente efficace nel film Billy Elliot, che propone una storia di crescita personale, di lotta contro le convenzioni sociali e di ricerca dell’autenticità. Diretto da Stephen Daldry e ambientato nell’Inghilterra degli anni ’80, il film è incentrato su un giovane ragazzo di una piccola città mineraria che, scoperta casualmente la sua passione per la danza, sfida le aspettative e i pregiudizi della sua famiglia e della sua comunità.

Il tema centrale di Billy Elliot è appunto l’autorealizzazione, un percorso che spesso richiede coraggio, sacrificio e la volontà di andare controcorrente. Billy, nato in una famiglia operaia e cresciuto in un ambiente dove domina la mascolinità tradizionale, si trova a confrontarsi con un sogno che sembra impossibile: diventare un ballerino professionista. La danza, per lui, non è solo un hobby o una forma di espressione, ma un mezzo attraverso il quale può scoprire chi è veramente e dare voce alla sua anima.

La figura del padre di Billy è altrettanto esemplare. Egli, infatti, inizialmente rappresenta un ostacolo alla realizzazione dei desideri del figlio. Intrappolato nelle sue convinzioni tradizionali e nelle difficoltà economiche dovute allo sciopero dei minatori, l’uomo fatica a comprendere le ambizioni di Billy. Tuttavia il padre, mosso da un amore autentico nei confronti del figlio, supera i suoi pregiudizi e ‒ arrivando, in uno dei momenti più toccanti del film, a rinnegare i suoi stessi ideali ‒ decide di sostenere il sogno di Billy. Questo dimostra che l’autorealizzazione non è solo un viaggio individuale, ma può ispirare e trasformare anche chi ci sta intorno.

Un altro personaggio chiave è la signora Wilkinson, l’insegnante di danza di Billy. Con il suo approccio diretto e la sua determinazione, diventa una guida fondamentale per il ragazzo, spingendolo a credere in sé stesso e ad esplorare il suo talento. Questo evidenzia l’importanza di avere mentori e sostenitori nel percorso verso l’autorealizzazione.

Billy viene quindi accettato alla Royal Ballet School e il suo viaggio culmina nel debutto, come etoille, in uno spettacolo che lo vede finalmente come abile ed elegante protagonista: un risultato che simbolizza non solo il successo personale, ma anche la vittoria contro gli stereotipi e le barriere sociali. La sua determinazione e il suo impegno mostrano che l’autorealizzazione non è un traguardo facile da raggiungere, ma è possibile per chi ha il coraggio di seguire il proprio cuore.

Per concludere, la frase di Maslow ci ricorda che la felicità autentica e la pace interiore nascono dall’essere fedeli a ciò che siamo destinati a essere. Che si tratti di musica, arte, poesia o qualsiasi altra forma di espressione, ciò che conta è ascoltare quella voce interiore che ci guida verso l’autorealizzazione.

In un mondo che ci spinge spesso a conformarci, il coraggio di essere sé stessi è quindi il dono più grande che possiamo farci. Dunque: che tu sia un musicista, un artista, un poeta o qualsiasi altra cosa, abbraccia ciò che sei.

Perché, in fin dei conti, ciò che puoi essere, devi essere.

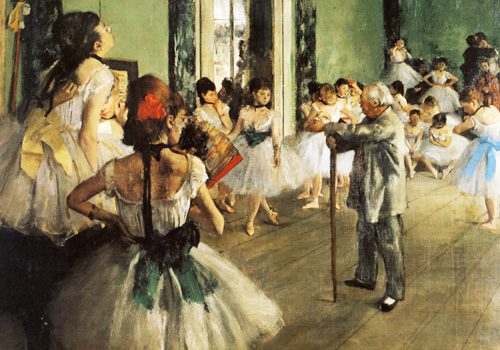

Quadro raffigurato: La scuola di danza di Edgar Degas, 1873-1876.