Cosa ricordate della Divina Commedia? E – soprattutto – come le ricordate quelle ore d’italiano in cui si studiava la metrica, la parafrasi, la storia dei personaggi, come se fosse l’ora di dottrina e non un’ora di straordinaria letteratura?

Forse vi annoiavate o vi distraevate; io probabilmente facevo entrambe le cose, perché non ho avuto la fortuna di avere un’insegnante capace di farmi amare Dante Alighieri come avrebbe meritato.

Avete mai riflettuto, invece, su quanto sia attuale la Divina Commedia?

Nonostante racconti un viaggio nell’aldilà, infatti, in ogni verso il Poeta ci rivela l’aldiquà, l’uomo e la vita di tutti i giorni.

Fin dalle prime righe dell’Inferno, ad esempio, Dante ci indica una delle fondamentali competenze dell’intelligenza emotiva: riconoscere le emozioni, in questo caso anche un’emozione spiacevole come la paura.

Sebbene sia un un uomo adulto, infatti, Dante si sente libero di scrivere che ha paura e non se ne vergogna: la selva è oscura e il cammino è aspro.

E questo è un grande insegnamento, in un’epoca in cui ai nostri uomini viene detto “non fare la femminuccia, non piangere!, Non devi avere paura, combatti!” Quante volte un ragazzo, in fase di crescita, si è sentito dire queste cose da un uomo adulto, da un padre o da uno zio riconosciuto come guida o punto di riferimento?

La nostra società è caratterizzata dal pregiudizio che gli uomini non possono avere paura, non possono soffrire, non possono provare sentimenti.

Dante invece ha paura e lo manifesta al lettore: nei primi versi c’è smarrimento, in un’atmosfera macabra e sognante, disorientante e faticosa; ha paura quando incontra le tre fiere, così come durante la traversata sull’Acheronte.

Dante riconosce che ha paura ed è necessario riconoscerlo, se si vuole superare la paura, se si vuole arrivare alla consapevolezza di sé e al cambiamento.

PERCHE’ IO POSSO CAMBIARE SOLO CIO’ CHE CONOSCO.

Quello di Dante è un cammino esemplare, che parla a tutti gli uomini che vogliono essere protagonisti della loro storia, che vogliono fare scelte intenzionali e responsabili e tutto ciò lo aiuterà ad arrivare in una fase avanzata del suo viaggio; alla fine del percorso, infatti, sarà proprio Virgilio ad incoronarlo signore di sé stesso e delle sue scelte.

Dante è cresciuto, Dante è cambiato.

E questa sua crescita va verso qualcosa di preciso e desiderato da tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro: la felicità.

Questo percorso è un percorso necessario, se si vuol essere felici.

Ho qualche dubbio che questi concetti fondamentali vi siano stati evidenziati quando avete studiato Dante; concetti utili per affrontare la vita e superare i momenti di difficoltà che essa invariabilmente presenta. Invece no: la scuola si focalizza sulla metrica e la parafrasi.

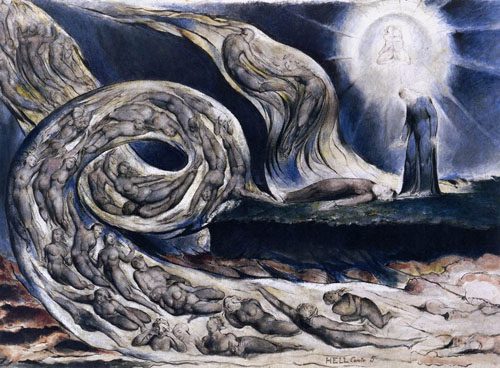

Ma ancora: cosa ricordate dell’episodio di Paolo e Francesca? Forse il canto più indagato, interpretato e letto dell’intera Divina Commedia.

Esso è incentrato su due adulteri che si sono lasciati andare alla passione.

Dante si sente in armonia con Francesca e profondamente partecipe del suo dramma. Mostra molta empatia, sente quello che sentono gli amanti, che lo stesso Dante colloca però all’inferno, nel cerchio dei lussuriosi.

Il loro peccato, tuttavia, non è l’adulterio in sé; non a caso il Poeta li indica come i peccator carnali che la ragion sommettono al talento.

La loro vera colpa, infatti, è stata quella di aver fatto prevalere l’istinto sulla ragione, di essere stati sopraffatti dall’emozione senza saperla gestire.

E se l’intelligenza emotiva è la capacità d’integrare pensieri ed emozioni per prendere decisioni sostenibili, cosa sta rimproverando Dante ai due amanti? In definitiva, di non aver avuto abbastanza intelligenza emotiva.

Sotto questo punto di vista, ancora più sottile ma altrettanto esemplare è il riferimento a Lancillotto e Ginevra. Ricordate? Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. La colpa del loro peccato non è riconducibile a loro stessi ma al libro che hanno letto. Paolo e Francesca non hanno riconosciuto un ruolo, una responsabilità a quello che hanno fatto. La colpa è all’esterno, viene da fuori.

Si sono deresponsabilizzati. Qui Dante ci offre un altro grande insegnamento, attualissimo: quante volte, infatti, diamo la colpa di quanto ci accade agli altri, quando non abbiamo voglia di fare qualcosa, o quando facciamo delle scelte sbagliate, o ancora quando siamo proprio noi a scegliere: è stata colpa del mio amico, di mio fratello, del mio collega…

Spero che siano bastati questi due esempi per comprendere quanto sarebbe bello se tutti gli insegnanti riuscissero a dare vita alla meraviglia della letteratura, che può essere una vera e propria miniera di stupore se trasmessa in modo differente, potenzialmente capace, così come tutte le altre discipline, di motivare, attivare e far riflettere i nostri ragazzi.

Qualsiasi materia, infatti, può essere veicolata attraverso un’emozione e vissuta dagli alunni in modo coinvolgente e costruttivo.

Quadro raffigurato: Girone dei lussuriosi, Francesca da Rimini e Paolo Malatesta di William Blake, 1824-1827